Définition

Les particules correspondent à un mélange de particules solides et liquides, organiques et minérales, en suspension dans l’air (Environmental Protection Agency). Elles sont composées, entre autres, de carbone de suie, de benzo(a)pyrène (BaP) et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de métaux lourds, de poussières minérales, de pollens, de moisissures et d’autres biocontaminants. Elles sont considérées comme un indicateur de la pollution globale (Monographie du CIRC – Volume 109, 2013).

Les particules peuvent être soit des polluants primaires, lorsqu’elles sont directement émises par des sources naturelles ou anthropiques, soit des polluants secondaires, lorsqu’elles se forment par réaction chimique, à partir de gaz et de composés organiques déjà présents dans l’air (ATMO Auvergne Rhône-Alpes).

Classification

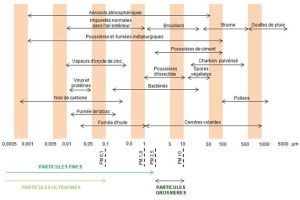

Les particules sont le plus souvent caractérisées à partir de leur taille. En effet, leur taille permet de déterminer leur zone de dépôt dans l’arbre respiratoire (Rorat, 2020). On parle en général de « PM » pour désigner les particules, de l’anglais « Particulate Matter », en accolant la taille à PM. Quatre catégorisations sont ainsi le plus souvent considérées :

- PM10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm

- PM2.5 ou particules fines : particules dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm

- PM1 : particules fines dont le diamètre est inférieur à 1 µm

- PM0.1 ou particules ultrafines : particules dont le diamètre est inférieur à 0.1 µm

La figure ci-dessous permet d’avoir une estimation de l’ordre de grandeur de la taille de ces différentes particules (Figure 1).

Figure 1. Taille des particules : échelle et ordre de grandeur. Source : Rapport SECTEN, Citepa, 2022

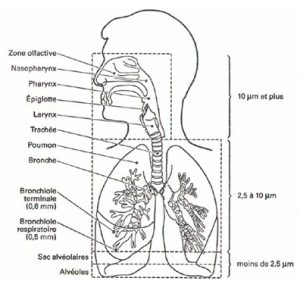

Plus les particules sont petites et plus leur surface d’échange avec les tissus biologiques est importante (Slama, 2022). Généralement, on considère que les particules ayant un diamètre inférieur à 2,5 µm, notamment celles qui ont un diamètre plus petit, peuvent pénétrer dans les ramifications profondes des voies respiratoires (au niveau des alvéoles pulmonaires), et même atteindre la circulation sanguine (Santé Publique France, 2022) (Figure 2).

Figure 2. Pénétration des particules en suspension dans l’air ambiant dans l’organisme. Schéma réalisé sur la base d’un dessin du Dr J. Harkema. Source : Santé Publique France, 2022

Néanmoins, la taille n’est probablement pas le seul critère pertinent à prendre en compte lorsque l’on s’intéresse aux effets sanitaires des PM. Leur composition chimique, en partie déterminée par les secteurs qui les émettent, pourrait également jouer un rôle important (Daellenbach, 2020). Récemment, on s’intéresse de plus en plus au nombre de particules, notamment dans le cas des particules ultrafines dont la masse est infime, mais le nombre élevé.