Présentation

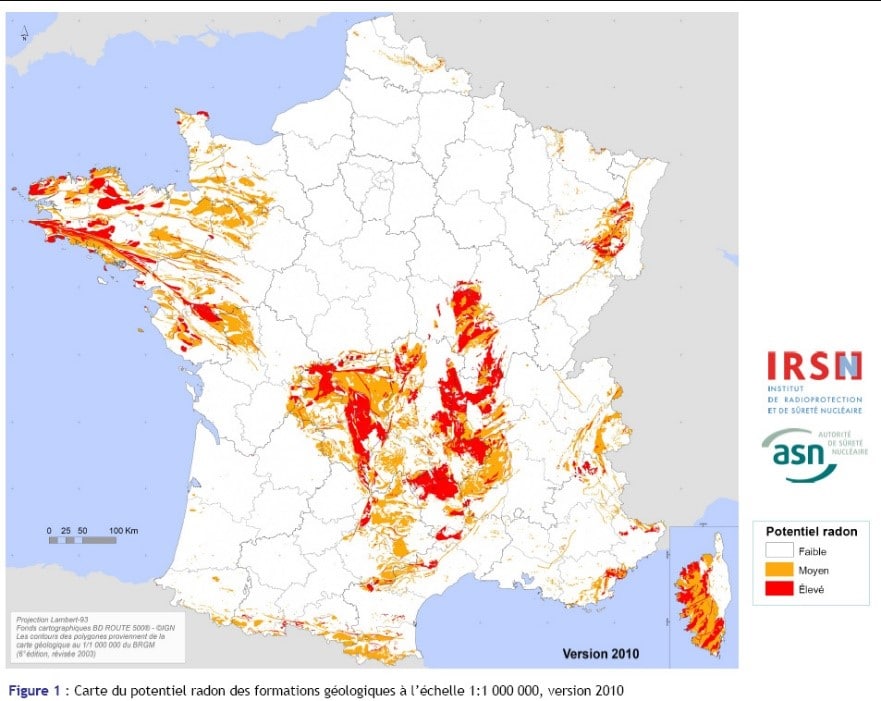

Le radon est un gaz radioactif naturel, incolore et inodore, issu de la désintégration du radium et de l’uranium, naturellement présents dans la croûte terrestre et plus particulièrement concentrés dans les sous-sols granitiques et volcaniques comme en Bretagne, dans le centre de la France, dans les Vosges et en Corse.

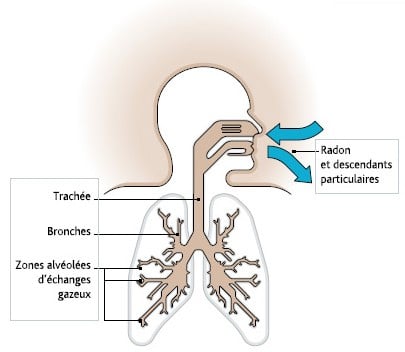

Le radon ne constitue pas une source d’exposition élevée à l’air libre où sa quantité est minime puisqu’il se dilue rapidement dans l’air extérieur. Il peut l’être, en revanche, quand il s’accumule dans des espaces confinés comme dans les bâtiments (infiltration par les fissures des murs, les joints…) où l’on passe beaucoup de temps. Dans les habitats, les concentrations en radon sont généralement plus élevées dans les sous-sols, les caves, ou toute structure en contact direct avec le sol.

Source : eSET Bourgogne-Franche-Comté

Carte du potentiel radon en France. Source : IRSN.

En France, la concentration moyenne de radon dans l’habitat, résultat de campagnes de mesures réalisées par l’Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire (IRSN) et la DGS (Direction Générale de la Santé), a été estimée à environ 61 Bq/m3 (becquerels par mètre cube), ce qui correspond à une exposition moyenne annuelle des Français à une dose de radioactivité de 1,45 mSv (millisievert).

A partir des données sur les formations géologiques et les facteurs pouvant faciliter le transport du radon dans les roches et le sol (failles, galeries de mines…), l’IRSN a généré une cartographie du potentiel radon à l’échelle communale, avec 3 catégories (faible, moyen ou élevé) en fonction de la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments. Vous pouvez, ainsi, connaitre le potentiel radon de votre commune avec l’outil cartographique de leur site internet.

Cependant, il est à noter que l’information apportée sur le niveau de radon est une indication relative de l’exposition dans l’habitat, à partir de la connaissance des sols qui constituent la source principale du radon dans un bâtiment. La concentration présente dans l’habitation peut, en effet, varier d’une habitation à une autre, même si elles sont proches, en fonction des caractéristiques techniques de celles-ci (étanchéité de l’interface bâtiment-sol, renouvellement de l’air intérieur…) mais aussi des habitudes de vie des occupants (chauffage et aération). Ainsi, la seule façon de connaitre le niveau de concentration exact de radon dans le domicile est la réalisation d’une mesure par pose d’un ou plusieurs détecteurs, sur une période d’au moins 2 mois et durant les périodes de chauffe. Pour ce faire, vous pouvez réaliser facilement les mesures par vous-mêmes, en vous procurant des détecteurs auprès de laboratoires accrédités (analyses inclues) (site IRSN).